排序算法

概述

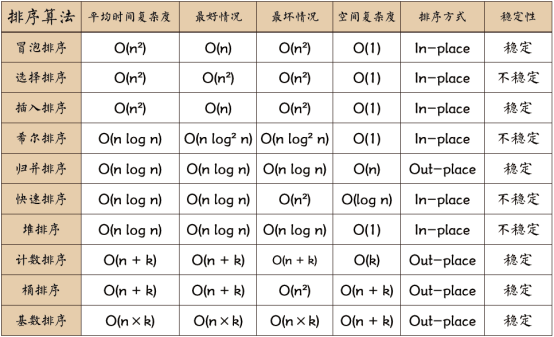

十种常见排序算法可以分为两大类:

- 非线性时间比较类排序:通过比较来决定元素间的相对次序,由于其时间复杂度不能突破O(nlogn),因此称为非线性时间比较类排序。

- 线性时间非比较类排序:不通过比较来决定元素间的相对次序,它可以突破基于比较排序的时间下界,以线性时间运行,因此称为线性时间非比较类排序。

基础定义

- 稳定:如果a原本在b前面,而a=b,排序之后a仍然在b的前面。

- 不稳定:如果a原本在b的前面,而a=b,排序之后 a 可能会出现在 b 的后面。

- 时间复杂度:对排序数据的总的操作次数。反映当n变化时,操作次数呈现什么规律。

- 空间复杂度:是指算法在计算机内执行时所需存储空间的度量,它也是数据规模n的函数。

图示

冒泡排序

原理

冒泡排序(Bubble Sort)是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序错误就把他们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换,也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。

步骤

冒泡排序算法的运作如下:

- 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。

- 对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。

- 针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。

- 持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

代码

1 | def bubble_sort(list): |

这种排序其实还可以稍微优化一下,添加一个标记,在排序已完成时,停止排序。

1 | def bubble_sort_flag(list): |

选择排序

原理

选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理大致是将后面的元素最小元素一个个取出然后按顺序放置。

步骤

- 在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,

- 再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。

- 重复第二步,直到所有元素均排序完毕。

代码

1 | def selection_sort(list): |

插入排序

原理

插入排序(Insertion Sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。

步骤

- 从第一个元素开始,该元素可以认为已经被排序

- 取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描

- 如果该元素(已排序)大于新元素,将该元素移到下一位置

- 重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置

- 将新元素插入到该位置后

- 重复步骤2~5

代码

1 | def insert_sort(list): |

希尔排序

原理

希尔排序,也称递减增量排序算法,是插入排序的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。

希尔排序是基于插入排序的以下两点性质而提出改进方法的:

插入排序在对几乎已经排好序的数据操作时,效率高,即可以达到线性排序的效率

但插入排序一般来说是低效的,因为插入排序每次只能将数据移动一位。

步骤

每次以一定步长(就是跳过等距的数)进行排序,直至步长为1.

代码

1 | def shell_sort(list): |

步长使用的是Donald Shell的建议,另外步长还可以使用Sedgewick提出的(1, 5, 19, 41, 109,…)。

也可以使用斐波那契数列除去0和1将剩余的数以黄金分区比的两倍的幂进行运算得到的数列。

归并排序

原理

归并操作(归并算法),指的是将两个已经排序的序列合并成一个序列的操作。归并排序算法依赖归并操作。

步骤

1.迭代法

- 申请空间,使其大小为两个已经排序序列之和,该空间用来存放合并后的序列

- 设定两个指针,最初位置分别为两个已经排序序列的起始位置

3.比较两个指针所指向的元素,选择相对小的元素放入到合并空间,并移动指针到下一位置 - 重复步骤3直到某一指针到达序列尾

- 将另一序列剩下的所有元素直接复制到合并序列尾

递归法

假设序列共有n个元素:

- 将序列每相邻两个数字进行归并操作,形成 {\displaystyle floor(n/2)} floor(n/2)个序列,排序后每个序列包含两个元素

- 将上述序列再次归并,形成 {\displaystyle floor(n/4)} floor(n/4)个序列,每个序列包含四个元素

- 重复步骤2,直到所有元素排序完毕

代码

1 | # 递归法 |

快速排序

原理

快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略来把一个序列(list)分为两个子序列(sub-lists)。

步骤

- 从数列中挑出一个元素,称为”基准”(pivot),

- 重新排序数列,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边)。在这个分区结束之后,该基准就处于数列的中间位置。这个称为分区(partition)操作。

- 递归地(recursive)把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。

代码

普通版

1 | def quick_sort(list): |

咳咳,下面这段代码出自《Python cookbook 第二版》传说中的三行实现python快速排序。

1 | def qsort(arr): |

当然还有一行语法糖版本:

1 | qs = lambda xs : ( (len(xs) <= 1 and [xs]) or [ qs( [x for x in xs[1:] if x < xs[0]] ) + [xs[0]] + qs( [x for x in xs[1:] if x >= xs[0]] ) ] )[0] |

堆排序

原理

堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。

步骤

- 创建最大堆:将堆所有数据重新排序,使其成为最大堆

- 最大堆调整:作用是保持最大堆的性质,是创建最大堆的核心子程序

- 堆排序:移除位在第一个数据的根节点,并做最大堆调整的递归运算

代码

1 | def heap_sort(list): |

计数排序

原理

当输入的元素是n个0到k之间的整数时,它的运行时间是Θ(n + k)。计数排序不是比较排序,排序的速度快于任何比较排序算法。

由于用来计数的数组C的长度取决于待排序数组中数据的范围(等于待排序数组的最大值与最小值的差加上1),这使得计数排序对于数据范围很大的数组,需要大量时间和内存。例如:计数排序是用来排序0到100之间的数字的最好的算法,但是它不适合按字母顺序排序人名。但是,计数排序可以用在基数排序算法中,能够更有效的排序数据范围很大的数组。

步骤

- 找出待排序的数组中最大和最小的元素

- 统计数组中每个值为i的元素出现的次数,存入数组 C 的第 i 项

- 对所有的计数累加(从C中的第一个元素开始,每一项和前一项相加)

- 反向填充目标数组:将每个元素i放在新数组的第C(i)项,每放一个元素就将C(i)减去1

代码

1 | def count_sort(list): |

第九种排序

None?

当然不会

自然就是系统自带的

1 | list.sort() |

查找算法

查找算法 – 简介

查找(Searching)就是根据给定的某个值,在查找表中确定一个其关键字等于给定值的数据元素。 查找表(Search Table):由同一类型的数据元素构成的集合 关键字(Key):数据元素中某个数据项的值,又称为键值 主键(Primary Key):可唯一的标识某个数据元素或记录的关键字

查找表按照操作方式可分为:

1.静态查找表(Static Search Table):只做查找操作的查找表。它的主要操作是:

①查询某个“特定的”数据元素是否在表中 ②检索某个“特定的”数据元素和各种属性

2.动态查找表(Dynamic Search Table):在查找中同时进行插入或删除等操作:

①查找时插入数据 ②查找时删除数据

顺序查找

算法简介

顺序查找又称为线性查找,是一种最简单的查找方法。适用于线性表的顺序存储结构和链式存储结构。该算法的时间复杂度为O(n)。

基本思路

从第一个元素m开始逐个与需要查找的元素x进行比较,当比较到元素值相同(即m=x)时返回元素m的下标,如果比较到最后都没有找到,则返回-1。

优缺点

缺点:是当n 很大时,平均查找长度较大,效率低;**

优点:是对表中数据元素的存储没有要求。另外,对于线性链表,只能进行顺序查找。**

算法实现

1 | # 最基础的遍历无序列表的查找算法 |

二分查找

算法简介

二分查找(Binary Search),是一种在有序数组中查找某一特定元素的查找算法。查找过程从数组的中间元素开始,如果中间元素正好是要查找的元素,则查找过程结束;如果某一特定元素大于或者小于中间元素,则在数组大于或小于中间元素的那一半中查找,而且跟开始一样从中间元素开始比较。如果在某一步骤数组为空,则代表找不到。 ** **这种查找算法每一次比较都使查找范围缩小一半。

算法描述

给予一个包含 n**个带值元素的数组A**

1、 令 L为0 , R为 n-1 ; ** **2、 如果L>R,则搜索以失败告终 ; ** **3、 令 m (中间值元素)为 ⌊(L+R)/2⌋; ** **4、 如果 Am<T,令 L为 m + 1 并回到步骤二 ; ** **5、 如果 Am>T,令 R为 m - 1 并回到步骤二;

复杂度分析

时间复杂度:折半搜索每次把搜索区域减少一半,时间复杂度为 \O**(logn)**

** 空间复杂度:**O(1)**

算法实现

1 | # 针对有序查找表的二分查找算法 |

插值查找

算法简介

插值查找是根据要查找的关键字key与查找表中最大最小记录的关键字比较后的 查找方法,其核心就在于插值的计算公式 (key-a[low])/(a[high]-a[low])*(high-low)。 ** **时间复杂度o(logn)但对于表长较大而关键字分布比较均匀的查找表来说,效率较高。

算法思想

基于二分查找算法,将查找点的选择改进为自适应选择,可以提高查找效率。当然,差值查找也属于有序查找。 注:对于表长较大,而关键字分布又比较均匀的查找表来说,插值查找算法的平均性能比折半查找要好的多。反之,数组中如果分布非常不均匀,那么插值查找未必是很合适的选择。

复杂度分析

时间复杂性:如果元素均匀分布,则O(log log n)),在最坏的情况下可能需要 O(n)。

空间复杂度:O(1)。

算法实现

1 | # 插值查找算法 |

斐波那契查找

算法简介

斐波那契数列,又称黄金分割数列,指的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、····,在数学上,斐波那契被递归方法如下定义:F(1)=1,F(2)=1,F(n)=f(n-1)+F(n-2) (n>=2)。该数列越往后相邻的两个数的比值越趋向于黄金比例值(0.618)。

算法描述

斐波那契查找就是在二分查找的基础上根据斐波那契数列进行分割的。在斐波那契数列找一个等于略大于查找表中元素个数的数F[n],将原查找表扩展为长度为Fn,完成后进行斐波那契分割,即F[n]个元素分割为前半部分F[n-1]个元素,后半部分F[n-2]个元素,找出要查找的元素在那一部分并递归,直到找到。

复杂度分析

**最坏情况下,时间复杂度为O(log2n),且其期望复杂度也为O(log2n)。

**

算法实现

1 | # 斐波那契查找算法 |

树表查找

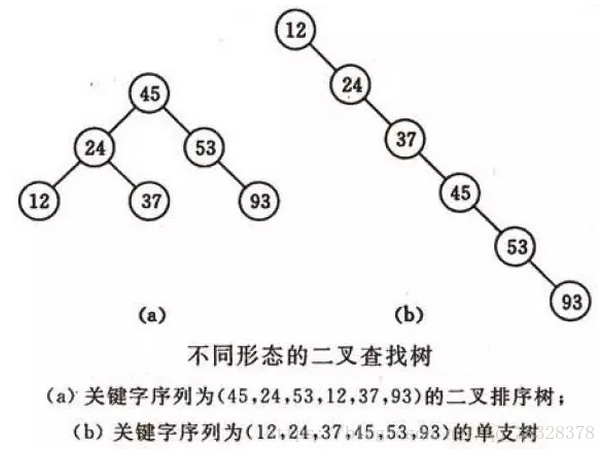

1、二叉树查找算法。

\算法简介\

**

二叉查找树是先对待查找的数据进行生成树,确保树的左分支的值小于右分支的值,然后在就行和每个节点的父节点比较大小,查找最适合的范围。 这个算法的查找效率很高,但是如果使用这种查找方法要首先创建树。

算法思想

二叉查找树(BinarySearch Tree)或者是一棵空树,或者是具有下列性质的二叉树: 1)若任意节点的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值; 2)若任意节点的右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值; 3)任意节点的左、右子树也分别为二叉查找树。

二叉查找树性质:对二叉查找树进行中序遍历,即可得到有序的数列。

复杂度分析

它和二分查找一样,插入和查找的时间复杂度均为O(logn),但是在最坏的情况下仍然会有O(n)的时间复杂度。原因在于插入和删除元素的时候,树没有保持平衡。

算法实现

1 | # 二叉树查找 Python实现 |

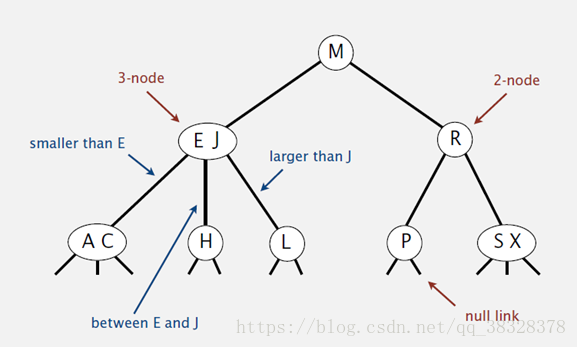

2、平衡查找树之2-3查找树(2-3 Tree)

2-3查找树定义

和二叉树不一样,2-3树运行每个节点保存1个或者两个的值。对于普通的2节点(2-node),他保存1个key和左右两个自己点。对应3节点(3-node),保存两个Key,2-3查找树的定义如下:

1)要么为空,要么:

2)对于2节点,该节点保存一个key及对应value,以及两个指向左右节点的节点,左节点也是一个2-3节点,所有的值都比key要小,右节点也是一个2-3节点,所有的值比key要大。

3)对于3节点,该节点保存两个key及对应value,以及三个指向左中右的节点。左节点也是一个2-3节点,所有的值均比两个key中的最小的key还要小;中间节点也是一个2-3节点,中间节点的key值在两个跟节点key值之间;右节点也是一个2-3节点,节点的所有key值比两个key中的最大的key还要大。

2-3查找树的性质

**1)如果中序遍历2-3查找树,就可以得到排好序的序列;

2)在一个完全平衡的2-3查找树中,根节点到每一个为空节点的距离都相同。(这也是平衡树中“平衡”一词的概念,根节点到叶节点的最长距离对应于查找算法的最坏情况,而平衡树中根节点到叶节点的距离都一样,最坏情况也具有对数复杂度。)

**

2-3树的查找效率与树的高度是息息相关的。

*距离来说,对于1百万个节点的2-3树,树的高度为12-20之间,对于10亿个节点的2-3树,树的高度为18-30之间。

** **对于插入来说,只需要常数次操作即可完成,因为他只需要修改与该节点关联的节点即可,不需要检查其他节点,所以效率和查找类似。

算法实现

1 | class Node(object): |

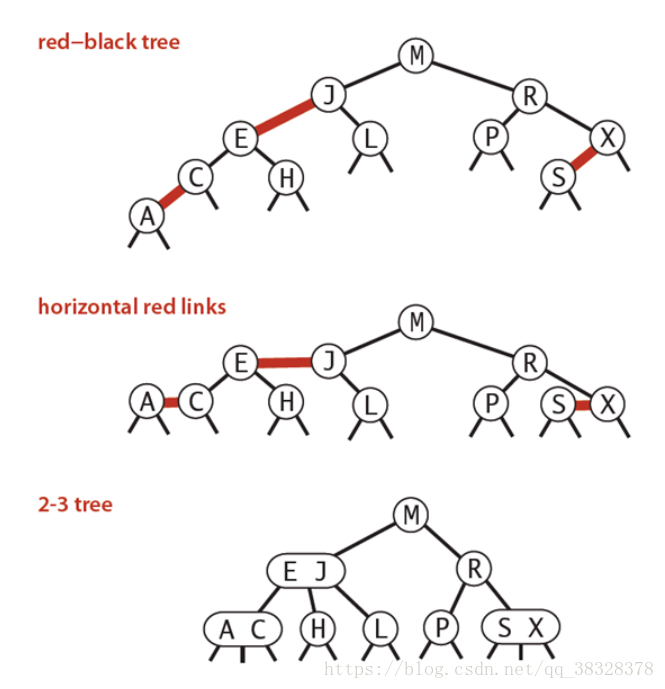

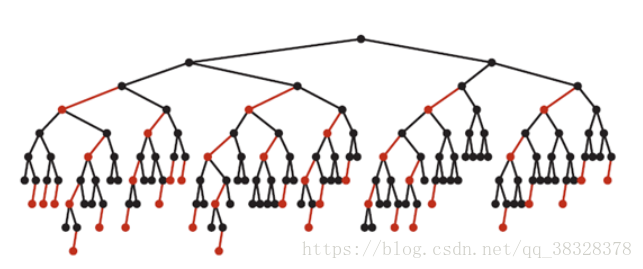

3、平衡查找树之红黑树(Red-Black Tree)

红黑树的定义

红黑树是一种具有红色和黑色链接的平衡查找树,同时满足:

① 红色节点向左倾斜 ;

②一个节点不可能有两个红色链接;

③整个树完全黑色平衡,即从根节点到所以叶子结点的路径上,黑色链接的个数都相同。

红黑树的性质

整个树完全黑色平衡,即从根节点到所以叶子结点的路径上,黑色链接的个数都相同(2-3树的第2)性质,从根节点到叶子节点的距离都相等)。

复杂度分析

最坏的情况就是,红黑树中除了最左侧路径全部是由3-node节点组成,即红黑相间的路径长度是全黑路径长度的2倍。

下图是一个典型的红黑树,从中可以看到最长的路径(红黑相间的路径)是最短路径的2倍:

算法实现

1 | #红黑树 |

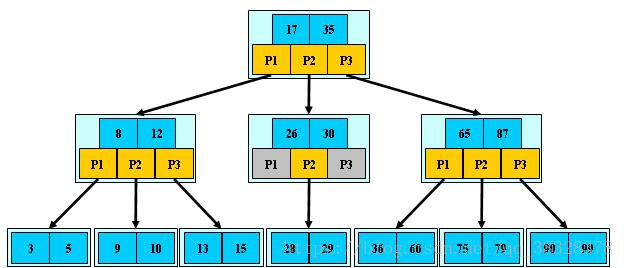

4、B树和B+树(B Tree/B+ Tree)

B树简介

B 树可以看作是对2-3查找树的一种扩展,即他允许每个节点有M-1个子节点。

①根节点至少有两个子节点;

②每个节点有M-1个key,并且以升序排列;

③位于M-1和M key的子节点的值位于M-1 和M key对应的Value之间;

④非叶子结点的关键字个数=指向儿子的指针个数-1;

⑤非叶子结点的关键字:K[1], K[2], …, K[M-1];且K[i] ;

⑥其它节点至少有M/2个子节点;

⑦所有叶子结点位于同一层;

如:(M=3)

B树算法思想

B-树的搜索,从根结点开始,对结点内的关键字(有序)序列进行二分查找,如果命中则结束,否则进入查询关键字所属范围的儿子结点;重复,直到所对应的儿子指针为空,或已经是叶子结点;

B树的特性

1.关键字集合分布在整颗树中;

2.任何一个关键字出现且只出现在一个结点中;

3.搜索有可能在非叶子结点结束;

4.其搜索性能等价于在关键字全集内做一次二分查找;

5.自动层次控制;

由于限制了除根结点以外的非叶子结点,至少含有M/2个儿子,确保了结点的至少利用率,其最底搜索性能为O(LogN)

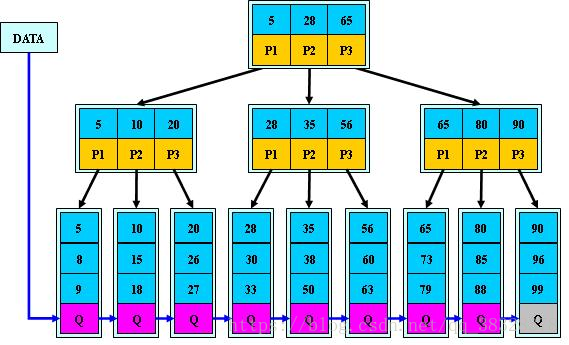

B+ 树简介

**B+树是B-树的变体,也是一种多路搜索树:

1.其定义基本与B-树同,除了:

2.非叶子结点的子树指针与关键字个数相同;

3.非叶子结点的子树指针P[i],指向关键字值属于[K[i], K[i+1])的子树

4.B-树是开区间;

5.为所有叶子结点增加一个链指针;

6.所有关键字都在叶子结点出现;

**

如:(M=3)

B+树算法思想

**B+的搜索与B-树也基本相同,区别是B+树只有达到叶子结点才命中(B-树可以在非叶子结点命中),其性能也等价于在关键字全集做一次二分查找;

**

B+树的特性

1.所有关键字都出现在叶子结点的链表中(稠密索引),且链表中的关键字恰好是有序的;

2.不可能在非叶子结点命中;

3.非叶子结点相当于是叶子结点的索引(稀疏索引),叶子结点相当于是存储(关键字)数据的数据层;

4.更适合文件索引系统;

算法实现

1 | # -*- coding: UTF-8 -*- |

5、树表查找总结

二叉查找树平均查找性能不错,为O(logn),但是最坏情况会退化为O(n)。在二叉查找树的基础上进行优化,我们可以使用平衡查找树。平衡查找树中的2-3查找树,这种数据结构在插入之后能够进行自平衡操作,从而保证了树的高度在一定的范围内进而能够保证最坏情况下的时间复杂度。但是2-3查找树实现起来比较困难,红黑树是2-3树的一种简单高效的实现,他巧妙地使用颜色标记来替代2-3树中比较难处理的3-node节点问题。红黑树是一种比较高效的平衡查找树,应用非常广泛,很多编程语言的内部实现都或多或少的采用了红黑树。

除此之外,2-3查找树的另一个扩展——B/B+平衡树,在文件系统和数据库系统中有着广泛的应用。

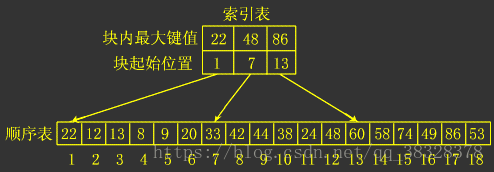

分块查找

算法简介

要求是顺序表,分块查找又称索引顺序查找,它是顺序查找的一种改进方法。

算法思想

将n个数据元素”按块有序”划分为m块(m ≤ n)。

** **每一块中的结点不必有序,但块与块之间必须”按块有序”;

** **即第1块中任一元素的关键字都必须小于第2块中任一元素的关键字;

** **而第2块中任一元素又都必须小于第3块中的任一元素,……

算法流程

1、先选取各块中的最大关键字构成一个索引表;

2、查找分两个部分:先对索引表进行二分查找或顺序查找,以确定待查记录在哪一块中;

3、在已确定的块中用顺序法进行查找。

复杂度分析

时间复杂度:O(log(m)+N/m)

哈希查找

算法简介

哈希表就是一种以键-值(key-indexed) 存储数据的结构,只要输入待查找的值即key,即可查找到其对应的值。

算法思想

哈希的思路很简单,如果所有的键都是整数,那么就可以使用一个简单的无序数组来实现:将键作为索引,值即为其对应的值,这样就可以快速访问任意键的值。这是对于简单的键的情况,我们将其扩展到可以处理更加复杂的类型的键。

算法流程

1)用给定的哈希函数构造哈希表;

2)根据选择的冲突处理方法解决地址冲突;

常见的解决冲突的方法:拉链法和线性探测法。

3)在哈希表的基础上执行哈希查找。

复杂度分析

单纯论查找复杂度:对于无冲突的Hash表而言,查找复杂度为O(1)(注意,在查找之前我们需要构建相应的Hash表)。

算法实现

1 | # 忽略了对数据类型,元素溢出等问题的判断。 |